2025.02.26

測定に差がつく!オシロスコープの取得モード使い分け術

デジタルオシロスコープには、さまざまな測定ニーズに対応するための取得モードが用意されています。基本的なサンプルモードに加え、ノイズ除去に有効な平均モードや、信号のピークを検出するピーク検出モードなどがあります。特に、GW InstekのGDS-3000Aシリーズのような中・上級モデルには、平均モードを補完する「高解像度モード」も搭載されており、より正確な波形観測が可能です。

本ページでは、ユーザーがテストや測定をより正確に行えるよう、取得モードを正しく使い分けるための参考としてご紹介します。

平均モードと高解像度モードを使いこなすには?

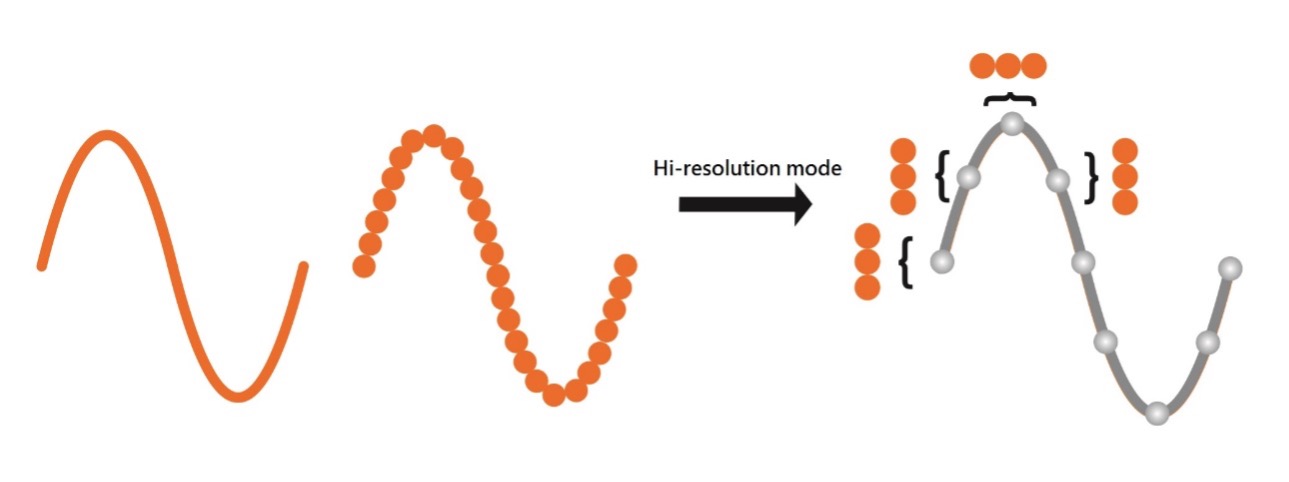

平均モードや高解像度モードを使うと、測定中のランダムノイズを抑え、波形の解像度を高めることができます。たとえば、高解像度モードでは、奇数・偶数の測定値を平均することで滑らかな波形表示が可能になります。これらのモードは、より精度の高い測定を求めるアプリケーションに有効です。

では、この2つのモードの違いは何でしょうか?

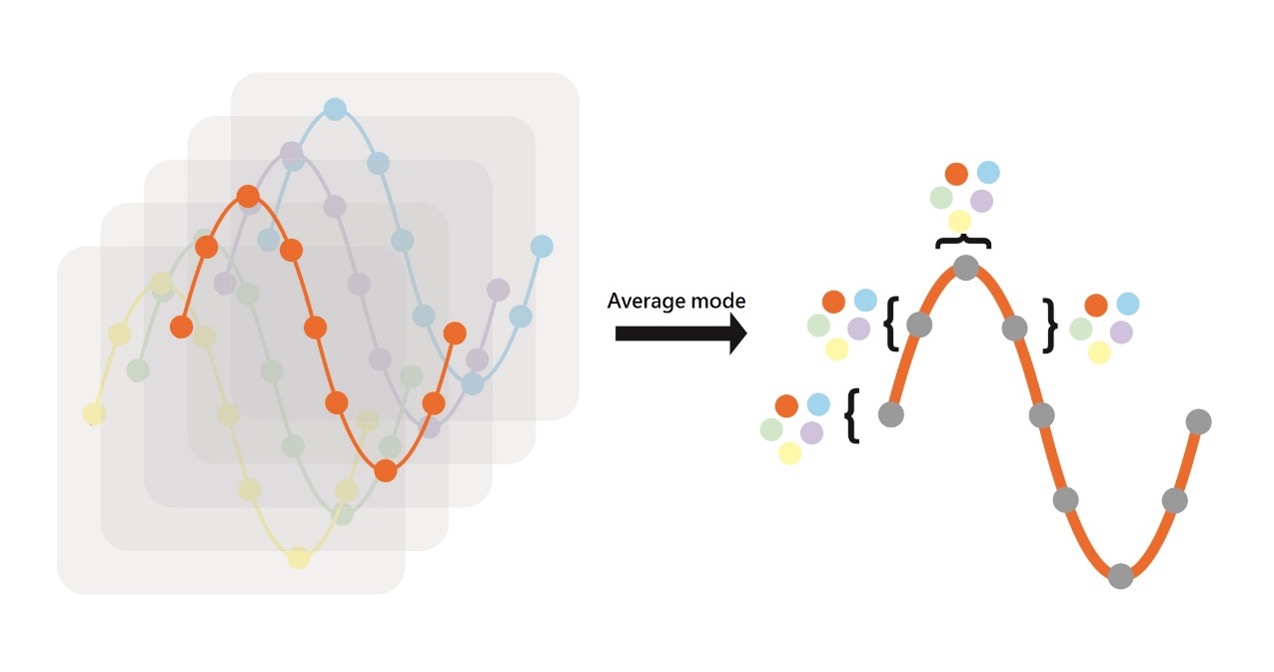

平均モードは、同じ波形を何度も繰り返し測定できる「安定した信号」に適しています。繰り返し数を多く設定するとノイズ低減効果は高まりますが、波形更新が遅くなります。また、単発の測定(シングルショット)では平均がとれないため、このモードは不向きです。

図1:平均モードの計算方法の概略図

一方、高解像度モードは、1回の測定内で平均処理を行うため、シングルショットや不安定な信号にも対応可能です。連続波形が得られない場面でも、測定の解像度を向上させることができます。

図2:高解像度モードの計算方法の概略図

アナログ-デジタルコンバータ(A/Dコンバータ)は、オシロスコープの中速(ms/us単位)や低速タイムベース領域(ロールモード)では、変換速度を落とす必要があります。変換が速すぎると波形メモリが早く満杯になり、波形全体を記録できなくなるためです。

その点、ピーク検出モードと高解像度モードは、サンプリング間隔を維持したまま中・低速領域でも効率よくデータを取得できます。ピーク検出モードは信号の最大・最小値を記録し、高解像度モードはサンプリングデータを平均化してノイズを抑えます。

ただし、これらのモードは主に中速以下のタイムベースで有効であり、多くのデジタルオシロスコープではサンプリングレートが200MS/sを超えると機能しなくなる点に注意が必要です。また、ノイズ評価を目的とするテストでは、平均モードや高解像度モードの使用に慎重になる必要があります。

参考までに、以下の3つの比較図をご覧ください。

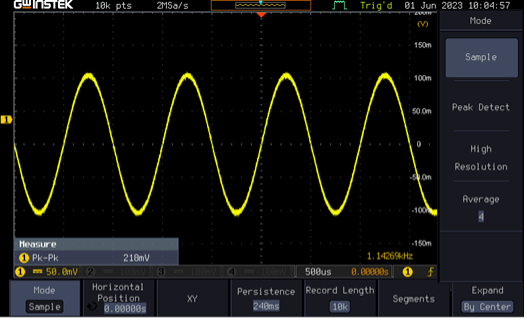

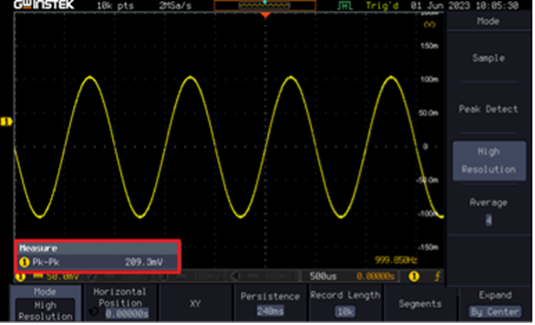

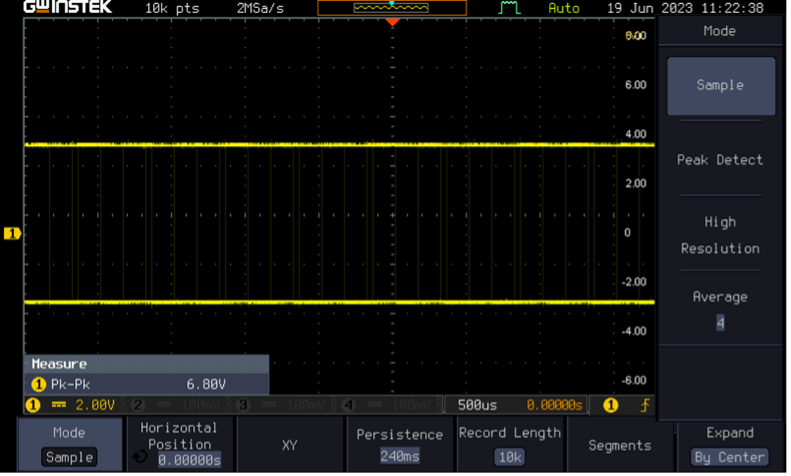

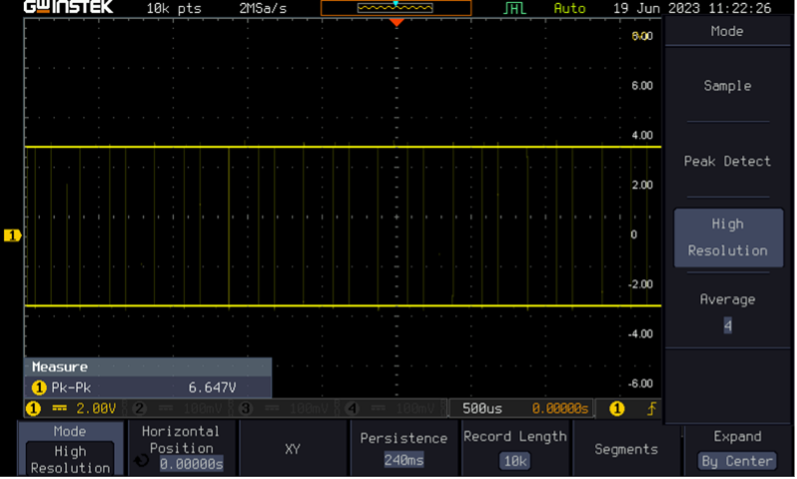

1.測定解像度の比較

高解像度モードでは、より細かい数値が表示され、小数点以下の桁数が1桁多くなります。

図3:サンプルモードの波形と測定結果

2.トリガーがかかっていない場合の波形比較

平均モードを使用すると、波形が歪み、測定結果が正確に反映されず、参考値としても信頼できなくなることがあります。

図4:高解像度モードの波形と測定結果

図5:サンプルモードがトリガー条件を満たしておらず、波形が不安定になっています。

図6:高解像度モードではトリガー条件が満たされず、波形が不安定になります。

図7:平均モードはトリガー条件を満たさず、不安定な波形を平均化し、間違った結果が表示されます。

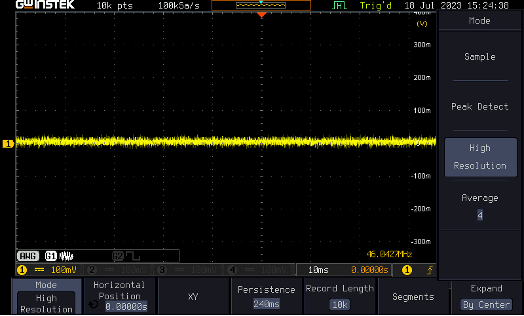

3.シングルショットノイズ信号の比較

図8:サンプルモードでのシングルショットノイズの波形。

図9:高解像度モードでの平均シングルショットノイズの結果

| 1回限りの波形平均化。波形更新の影響を受けにくいが、サンプリングモードよりは遅い。 | 複数の波形の平均化。平均回数が増えるほど、波形の更新速度が遅くなります。 | |

| 平均的なシングルショットや不安定な信号に最適 | 繰り返し信号や安定した信号の平均化に適しています | |

| 中速および低速タイムベース範囲のみ適用可能 | 時間基準範囲の制限なし |

※弊社ではGDS-3000Aシリーズを販売しておりません。

カタログ請求

カタログ請求 お問合せ

お問合せ ご購入について

ご購入について FAQ

FAQ