2025.09.29

LCRメータの掃引共振周波数の重要性

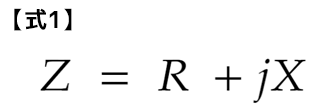

インピーダンスの式は、式1の通りです。この式から、インピーダンスにおける3つの受動部品の役割が読み取れます。インピーダンスの実部は抵抗成分、虚部はリアクタンス(容量成分およびインダクタンス成分)で構成されています。

実環境において使用される受動部品は、すべて非理想的な特性を持っています。純抵抗、純インダクタンス、純容量といった理想素子は、教科書などで理論的に扱う場合にのみ登場します。実際のアプリケーションでは、寄生成分によって引き起こされる非理想性を考慮する必要があります。たとえば、容量には寄生インダクタンスが、インダクタンスには寄生容量が存在します。

このような寄生成分により、リアクタンス特性は共振周波数を境に変化します。そのため、共振周波数を正しく理解し、測定することが重要です。

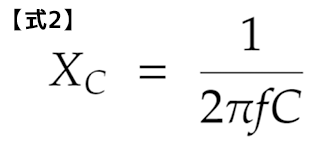

静電容量のリアクタンスの式は、式2の通りです。

周波数fが増加すると、XCリアクタンスは小さくなります。静電容量は高周波を通過させ、低周波を遮断します。直流の場合、コンデンサは開回路です。

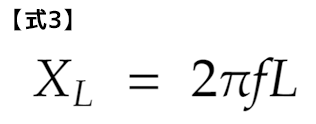

インダクタンスのリアクタンス式は、式3の通りです。

周波数fが増加すると、XLリアクタンスは大きくなります。インダクタンスは低周波を通過させ、高周波を遮断します。直流の場合、インダクタンスは短絡回路となります。

1.共振と共振周波数とは何ですか?

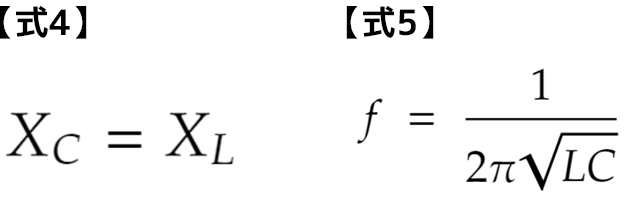

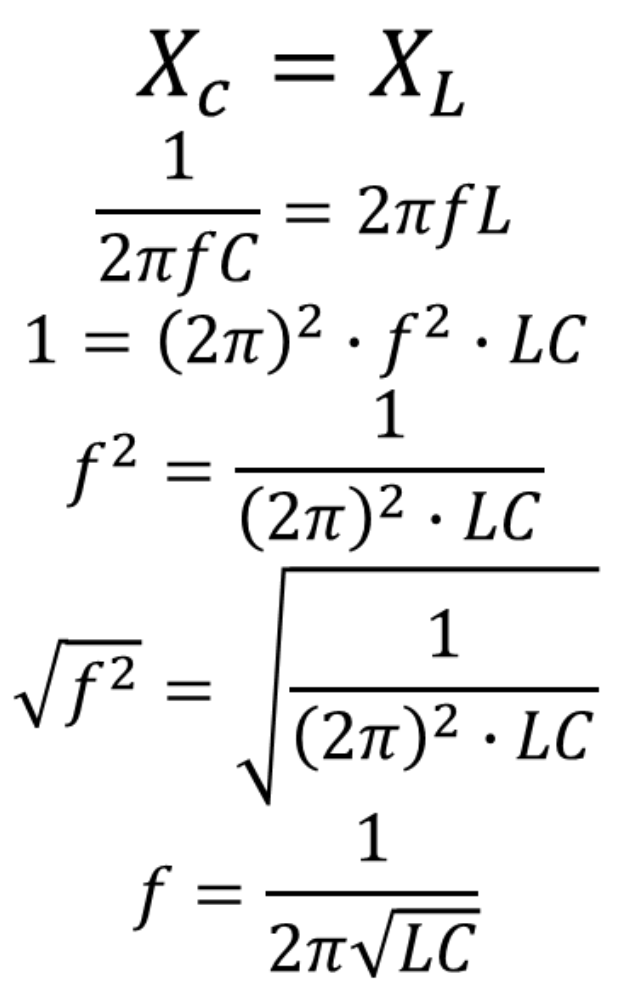

回路には静電容量とインダクタンスが存在します。誘導性リアクタンスが容量性リアクタンスと等しいとき、共振状態にあるといいます(式4)。この定義に基づいて、共振周波数は式5で計算できます。

※導出プロセスは次のとおりです

2.受動部品の特性測定において、共振周波数が重要なのはなぜですか?

この部品に印加される周波数が共振周波数よりも低い場合、通常は理想的な部品特性に従って応答します。しかし、印加周波数が共振周波数よりも高くなると、逆の特性、つまり容量性リアクタンスが誘導性リアクタンスに、誘導性リアクタンスが容量性リアクタンスに変化します。

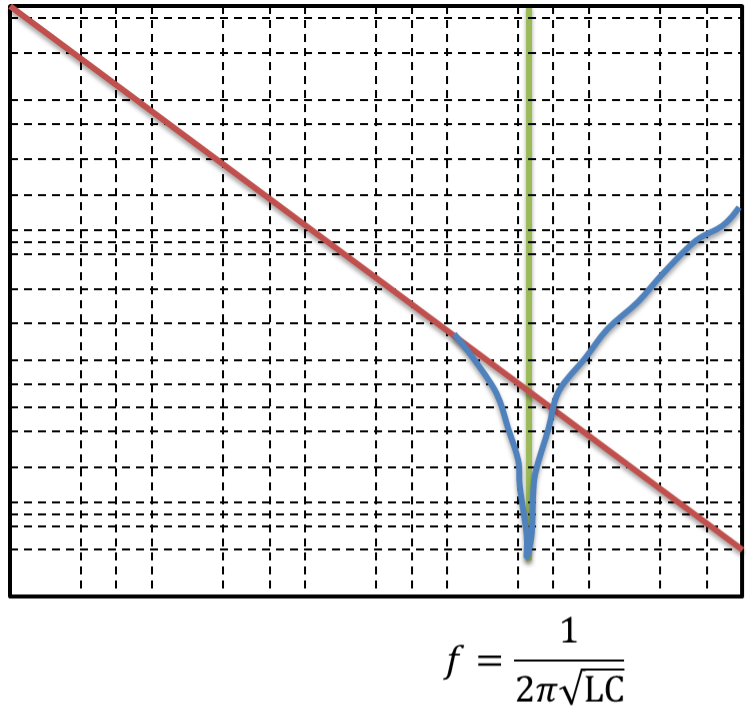

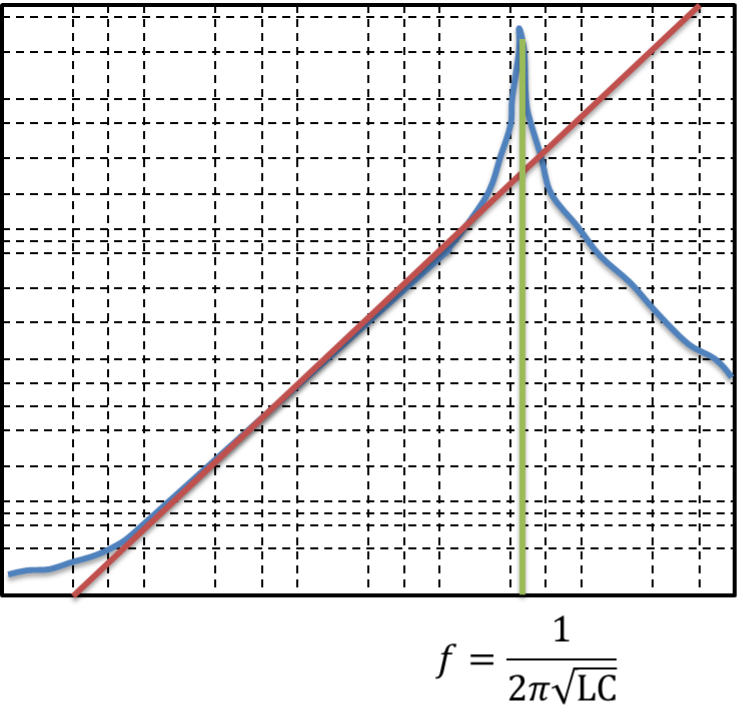

図Aはコンデンサの周波数応答図を例に挙げます。横軸は印加周波数、縦軸は部品に対応するリアクタンスです。赤い直線の対角線が理想的な部品特性です。周波数が高くなるほどリアクタンスは小さくなります(式2から求まります)。しかし実際には、周波数が共振周波数よりも高くなると、リアクタンスは周波数の上昇に伴って低下するのではなく、むしろ上昇します。つまり、反転特性を示し始めます。

図A:理想的なコンデンサのインピーダンス曲線と、共振周波数前後の実際の特性の比較

では、なぜリアクタンスは低下するのではなく、上昇するのでしょうか?

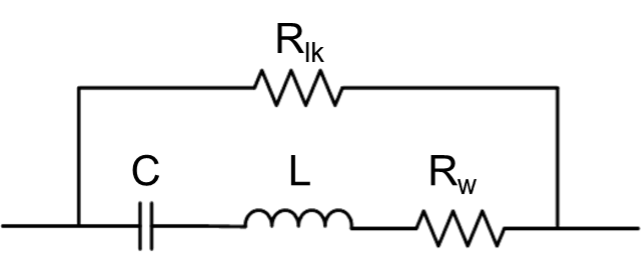

図B/Cでは、コンデンサに直列に接続された寄生インダクタンスが確認できます。共振周波数よりも高い周波数では、寄生インダクタンスによって生じるリアクタンスがコンデンサのリアクタンスよりも大きくなります。直列接続された寄生インダクタンスであるため、等価リアクタンスが増加します。つまり、このとき寄生インダクタンスが主役となり、インダクタンスの周波数応答特性が現れるのです。

図B:SMDコンデンサの等価回路

図C: 鉛コンデンサの等価回路

図Dはインダクタンス部品の周波数応答を例に挙げています。

赤い直線の対角線は理想的なインダクタ特性です。周波数が高くなるほどリアクタンスは大きくなります(式3から分かります)。しかし実際には、周波数が共振周波数に達すると、リアクタンスは増加せず、むしろ周波数の上昇とともに減少します。つまり、反転特性を示し始めます。

図D:理想的なインダクタのインピーダンス曲線と、共振周波数前後の実際の特性の比較

なぜリアクタンスは上昇するどころか減少に転じるのでしょうか?

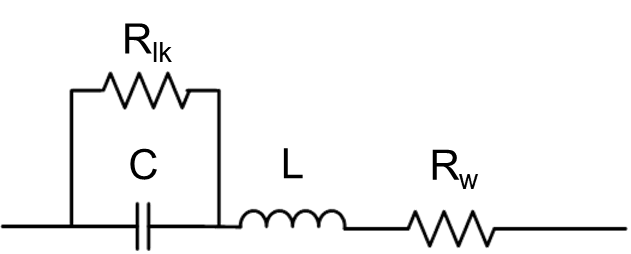

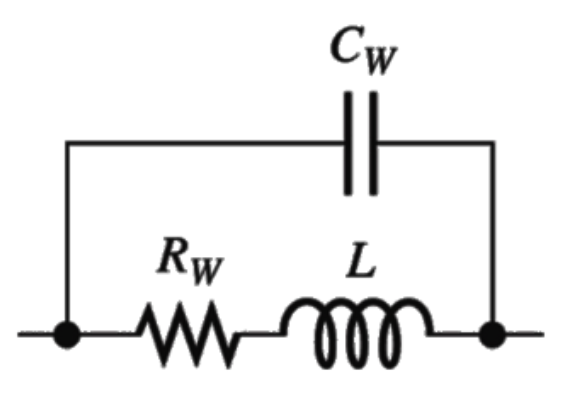

理由は上記と同じです。図Eではインダクタの寄生容量が確認できます。共振周波数よりも高い周波数では、寄生容量によって発生するリアクタンスがインダクタのリアクタンスよりも小さくなり、電流は抵抗が最も小さい場所に流れるため、寄生容量の経路に電流が迂回されます。つまり、このとき寄生容量が主要な役割を果たすため、コンデンサの周波数応答特性が現れるのです。

図E:インダクタの等価回路(コアなし)

3. 共振周波数の解析方法

部品特性とは、特定の条件(民生仕様、車載仕様、軍事仕様)における部品の性能を指すため、測定条件は実際のアプリケーション条件以上である必要があります。インダクタとコンデンサのリアクタンス特性は、周波数によって異なります。同一バッチの部品の製造工程は高い一貫性を保っていますが、寄生成分の値には依然としてわずかな差があります。また、部品が共振周波数以降に動作しているかどうか(リアクタンス特性の変化による)も確認する必要があります。上記の要件に対し、従来のシングルポイント周波数測定用のLCRメーターでは対応できません。これまで、周波数スイープによる測定は高価なインピーダンスアナライザでしか実現できませんでした。

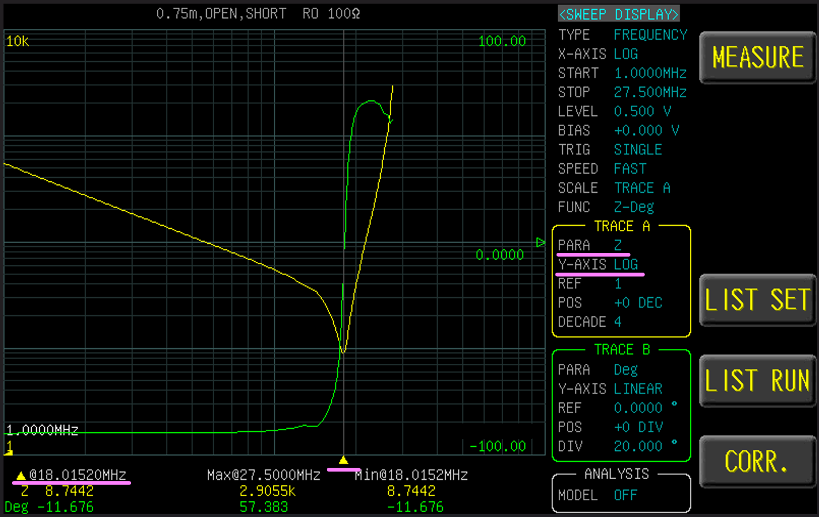

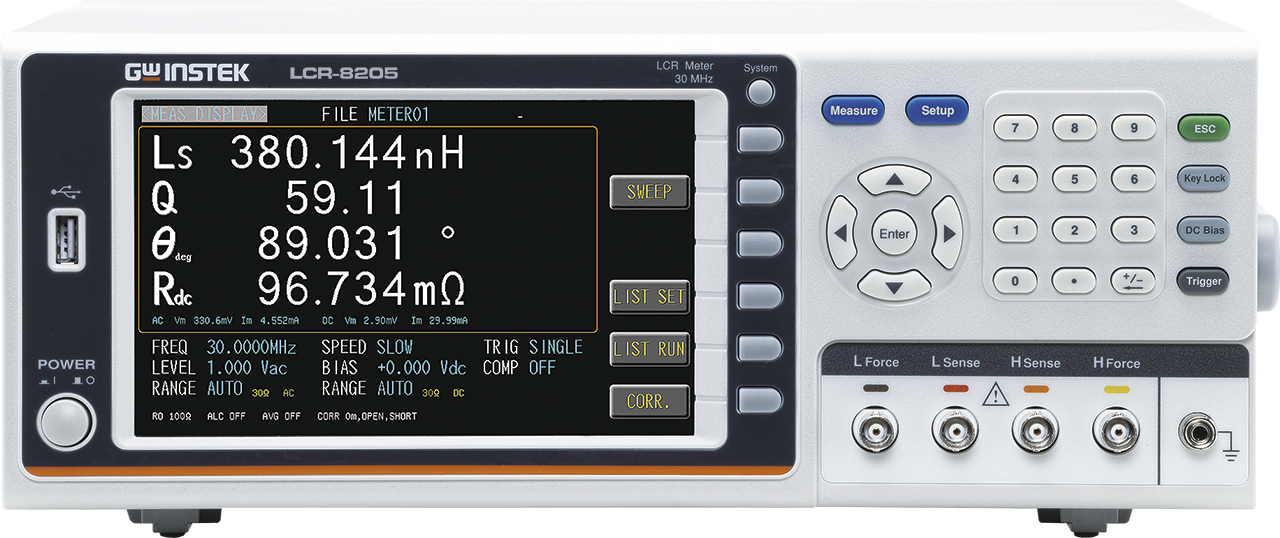

現在のLCRメーターは、インピーダンスアナライザの周波数スイープ機能と寄生成分評価機能を搭載するまで進化しています。図Fは、LCR-8200Aで測定した容量性部品の周波数スイープ結果です。掃引周波数範囲は1MHzから27.5MHzです。掃引結果は、周波数範囲内における対応するインピーダンス値Zと位相変化を示します。横軸は印加周波数です。

ここでは通常、対数スケールが使用されることに注意してください。縦軸は部品に対応するインピーダンスと位相です。黄色の線は対数スケールにおけるインピーダンス値の変化、緑の線は線形スケールにおける位相変化です。変化が反転した時点のインピーダンス値から、この部品の共振周波数は約18MHzであることがわかります。つまり、コンデンサの部品特性は18MHz以下の周波数では維持されます。18MHzを超えると、誘導性特性(寄生インダクタンスが支配的になる特性)に切り替わります。

図F:特性曲線掃引の応用例

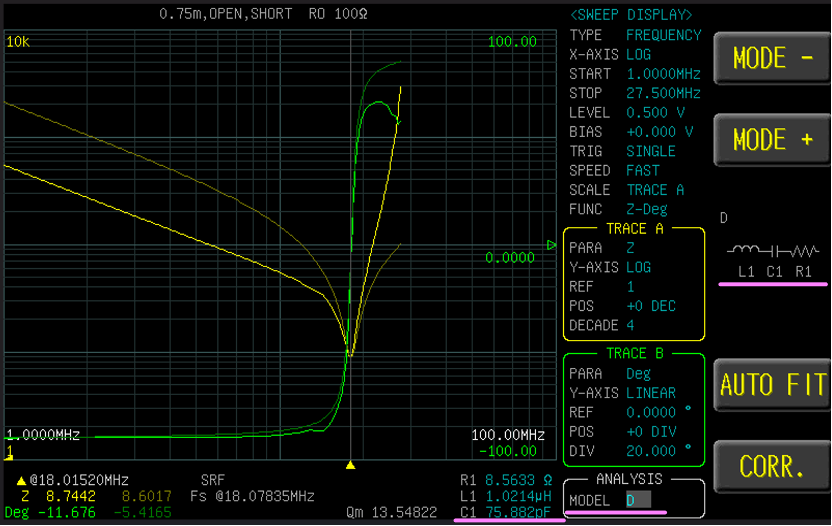

さらに詳細な解析を行う場合は、等価回路モデル解析機能(Equivalent Circuit Analysis)をご利用ください。等価回路モデル解析機能は、理論値から導出されたモデルを呼び出し、カーブフィッティングによって比較します。測定値が理論値に近づくと、寄生成分の値が得られます。

図Gに示すように、まず、近い等価回路モデルD(L1、C1、R1が直列接続)を呼び出すと、理論的に導出されたモデル曲線が表示されます。次に、等価回路モデルL1、C1、R1のパラメータを徐々に調整し、実測値に近づけていきます。理論曲線が実測値とほぼ一致するとき、このときのL1、R1は寄生成分の値に最も近くなります。これは、インピーダンスアナライザの機能に近いものです。

図G:寄生成分評価

GW Instek LCR-8200Aシリーズは、最大50MHzの掃引周波数と7種類の等価回路モデルを備え、寄生成分解析をサポートします。

カタログ請求

カタログ請求 お問合せ

お問合せ ご購入について

ご購入について FAQ

FAQ